入札初心者も安心!入札アドバイザーが疑問や不安を解決する、無料個別サポート実施中

官公庁入札について「入札の流れが複雑そう」といったイメージから、参入を迷っている企業の方も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、入札の流れは各発注機関によって多少の差はあるものの、基本的な部分はほぼ共通しているため、1度経験すればどの発注機関の案件にもスムーズに入札できるようになります。

本記事では、そんな入札の流れについて、初めての方にもわかりやすく5つのステップに分類して解説していきます。官公庁入札を検討している方は、ぜひご一読ください。

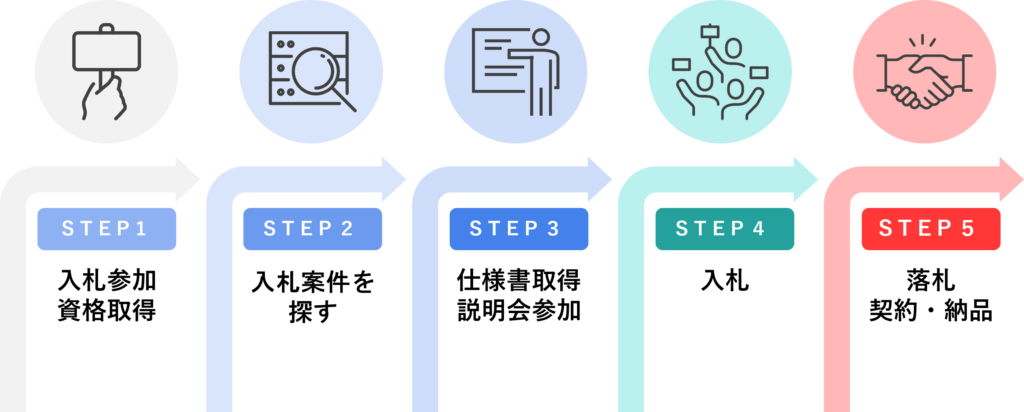

入札の流れ【5つのステップ】

官公庁入札の流れは、大きく次の5つのステップに分類することができます。

- 必要な入札参加資格を取得する

- 入札案件を探す

- 仕様書を取得する・説明会に参加する

- 案件に入札をする

- 落札後、契約をする

ここからは、各ステップの詳細を解説していきます。

STEP1. 必要な入札参加資格を取得する

官公庁入札に参加するためには、原則として各発注機関の求める入札参加資格を取得することが必要です 。

発注機関には、大きく『国の機関(省庁と下部組織・出先機関など)』と『地方公共団体(自治体)』があります。それぞれの機関や業務カテゴリーによって、入札参加資格は異なります。

申請には書類作成等の時間が必要ですが、原則として申請料などの費用は発生しません。

なお、案件の業務内容によっては、入札参加資格とは別に各種認証や国家資格、特定業務の実績などが条件として求められる場合があります。

< 求められる資格・実績の一例 >

- 国際規格(ISO9001, ISO27001 etc)の認証取得

- 測量士や測量士補、一級建築士等の免許

- 業務内容と同等、もしくはそれ以上の実務経験

STEP2. 入札案件を探す

入札したい案件を見つけるためには、発注機関の公示している情報を自力で収集する必要があります。近年、官公庁の公示はWebサイト上に掲載されているため、実務は次のような流れで行うことになります。

- 発注機関のサイトへアクセス

- 案件が掲載されたページを探す

- 自社が参加できる案件かどうか記載されている情報を確認する

- 上記の流れを繰り返す

一方で、官公庁の入札案件は随時更新されることから、こうした情報収集を抜け漏れなく行うことは容易ではありません。また個別に発注機関のサイトにアクセスする必要があることから、担当する社員に多くの時間的な負荷をかけることになります。

そこで最近では、入札案件を収集している、入札情報サービスを導入して情報収集を効率化している企業が増えつつあります。

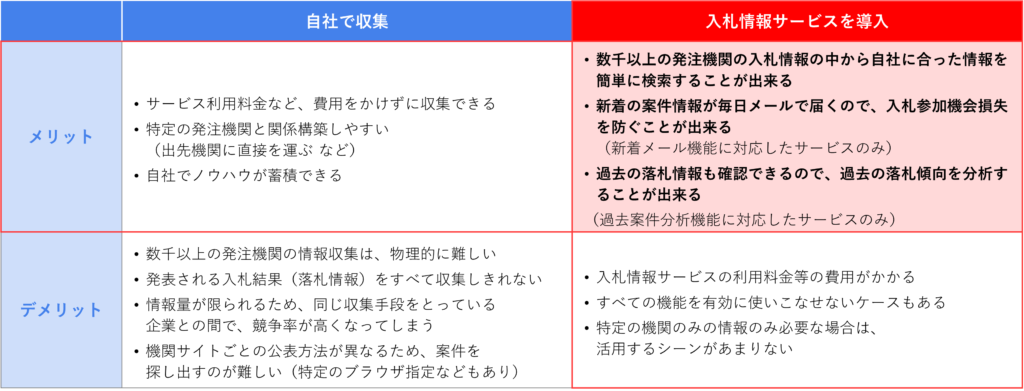

自社で探す場合と入札情報速報サービスを契約する場合を比較すると、次のようなメリット・デメリットがあります。

どちらの方法で案件を探すか迷う場合には、次のような基準を参考に決めると良いでしょう。

- 特定の発注機関のみ、参加する案件も限られている場合 → 自社で収集

- 複数の発注機関を対象に豊富な案件情報を収集したい場合 → 入札情報サービスの導入

\ 全国の入札案件を効率的に探せる入札情報サービスの利用をおすすめします /

STEP3. 仕様書を取得する・説明会に参加する

収集した案件情報(公示書)から入札の概要を確認し、入札への参加を決めたら、案件の仕様書を取得します。仕様書には案件の背景や目的のほか、入札方式や要件など、見積もりを出すために必要な情報が掲載されています。

仕様書を受け取るためには、案件が公示された発注機関まで出向く必要があります。近年では、Webサイトに公開されているケースも増えているため、事前に確認しておきましょう。また、仕様書を受け取る際に、説明会への参加が必須のケースもあります。

仕様書を受け取った後、その内容等について不明な点がある場合には、書面に記載された発注機関の担当窓口に必ず問い合わせをしておくことも重要です。質問の提出期限が決められていることもありますので、入札説明書をよく確認しましょう。

STEP4. 案件に入札をする

仕様書を元に算出した見積書や、入札に関連する書類を作成したら、入札への準備は完了です。

実際の入札する際には、「会場での入札」「電子入札」「郵便入札」の3種類の方法があります。

(近年では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る郵便入札が拡大しています)

それぞれ、次のような違いがあり、特に電子入札の場合には事前の登録や機器の準備が必要となるため、注意しましょう。

| 会場での入札

(持参) |

発注機関の指定会場で実施されます。 入札書に金額や社名などの情報を記載し、専用の箱に入札書を入れます。 ※事前に郵送で受付を行っている機関もあります。 |

| 電子入札 | インターネット上でICカードとカードリーダーを使い、入札を行います。 ※電子入札について詳しくは、5分でわかる!電子入札の基礎知識と導入手順 をご一読下さい。 |

| 郵便入札 | 入札書に金額や社名などの情報を記載し、書留など指定の方法で発注機関に郵送します。 ※郵送入札の際、入札書を入れる封筒の記載方法にも決まりがある場合があります。 詳しくは、正しい入札書の封筒の書き方をご一読下さい。 |

STEP5. 落札後、契約をする

官公庁入札において最も一般的な「一般競争入札」の場合、最低金額で入札した事業者が落札者となります。自社が落札できた場合には、発注機関との契約を進めましょう。

なお、落札結果が発表される際には、同時に参加した事業者の金額も同時に発表されます。これらの情報は原則として発注機関のWebサイト上にも掲載されます。

官公庁では、過去に公示された案件と同様の案件が定期的に公示されるケースも多いため、発注機関のWebサイトを確認して結果の情報を蓄積しておくことで、落札の確度をあげることができます。

効率的な入札案件の探し方を伝授!プロの入札アドバイザーが無料サポート

入札の注意点【等級の仕組み】

入札参加資格によっては「等級」によって参加できる案件が制限されるケースもあります。例えば、全省庁統一資格の場合、事業者の自己資本や生産・販売高によってA~Dの4ランクに分類されることになります。

そのため、自社のランクを踏まえ、案件に入札できるかどうか事前に確認しておくことが欠かせません。併せて、入札機会を逃すことの内容、資料等の提出日や入札日について、入念にタスク管理を行いましょう。

案件が公示されてから入札日までの期間は案件ごとに異なるため、日付のチェックは特に重要です。また、提出する資料について、記入漏れや間違えがあると、入札が無効になる可能性もあるため注意が必要です。

入札案件の発注機関・業種について

ここまで、5つの流れと注意点について詳しく解説してきました。

最後に、どのような発注機関が案件を公示しており、その業務にはどのような種類があるのか、概要を紹介します。

官公庁というと、国土交通省を中心とした「建築・土木」関連の案件をイメージする方も多いかもしれません。しかし実際には、次に示すように数千以上にものぼる機関が、さまざまな業種の案件を公示しています。

発注機関は?

【国の機関(主に省庁)】

内閣府、防衛省・法務省・文部科学省・農林水産省・総務省・国土交通省・厚生労働省など

【地方公共団体(自治体)】

都道府県庁・市区町村役所

【外郭団体】

独立行政法人・地方独立行政法人・特殊法人・特別民間法人など

【その他】

医療・福祉、教育、研究所、博物館・美術館など

業種(業務種類)は?

- IT・情報通信

- 広告・メディア

- 印刷系、人材サービス

- アウトソーシング、警備

- 清掃、コンサルティング

- リサーチ

- 運輸・物流

- 事務機器・OA機器

- 電機電子

- 精密機器

- 輸送機器

- 医療機器・医薬品

- 食品

- 飲料

- 不動産

- 旅行

- 施設

- 金融

- 保険

- エネルギー

- 建設・土木など

入札案件探しを効率化する方法

ここで挙げたように、発注機関数・業務の種類が非常に多様なことから、自社の業種や規模に合った案件が見つかる可能性も高いと言えます。

一方で、STEP3で解説した通り、豊富な案件の情報を発注機関Webサイトから自力で収集し続け、自社に合った案件を探すことは容易ではありません。

「NJSS」では、こうした案件探しの手間を最小限にするため、保有資格や参入したい地域で絞り込み検索ができます。自社に合った案件を探すサポートも充実しています。

各発注機関に分散された案件の情報を一元化して効率的に情報収集や分析を行うことができますので、これから参入を本格化したいと考えている方は、ぜひ一度お試しください。

NJSSは、全国の官公庁や自治体の

入札情報や落札情報を提供する

国内最大級の入札情報サービスです。

-

全国の入札情報を一括検索

全国の入札情報を一括検索

-

最新の入札情報を毎朝メールでお届け

最新の入札情報を毎朝メールでお届け

-

過去の落札額・落札会社から

過去の落札額・落札会社から

入札動向の分析が可能 -

雑多な案件のタスクを管理し、

雑多な案件のタスクを管理し、

機会損失を防ぐ

.png)

.png)